Perjuangan Ki Hajar Dewantara Hingga Akhir Hayat – Ki Hajar Dewantara, terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Adalah seorang tokoh yang namanya terukir emas dalam sejarah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ia bukan sekadar seorang pendidik, melainkan juga seorang jurnalis, politikus, dan filsuf yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kemajuan bangsa. Perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari bangsawan yang memilih jalan rakyat, seorang pengkritik tajam kolonialisme hingga arsitek sistem pendidikan nasional.

Adalah cerminan dari semangat pantang menyerah dan kecintaannya yang mendalam terhadap tanah air. Hingga akhir hayatnya, Ki Hajar Dewantara tetap menjadi mercusuar inspirasi, meninggalkan warisan berharga yang terus membimbing arah pendidikan Indonesia.

Masa Muda Ki Hajar Dewantara Dan Perkenalan Dengan Dunia Pergerakan

Lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Soewardi Soerjaningrat mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang tidak semua pribumi kala itu bisa nikmati. Ia bersekolah di ELS (Europeesche Lagere School), sekolah dasar khusus Eropa.

Kemudian melanjutkan ke STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) atau Sekolah Dokter Jawa, sebuah sekolah kedokteran untuk pribumi di Batavia.

Namun, pendidikannya di STOVIA tidak tuntas. Jiwa pemberontaknya yang mulai tumbuh, ditambah ketertarikannya pada dunia jurnalistik dan pergerakan, membuatnya memilih jalan yang berbeda.

Baca Juga:

Bung Hatta Sang Proklamator https://sabilulhuda.org/bung-hatta-sang-proklamator/

Sejak muda, Soewardi telah menunjukkan bakat menulis yang luar biasa. Ia bergabung dengan surat kabar “Sediotomo”, “Midden Java”, “De Express”, “Oetoesan Hindia”, “Tjahaja Timoer”, dan “Poesara”.

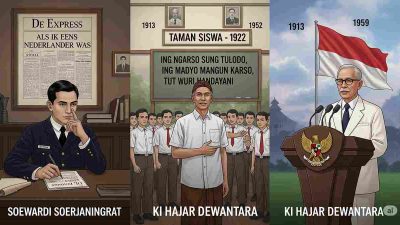

Melalui tulisan-tulisannya, ia menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan kolonial Belanda yang diskriminatif dan menindas. Salah satu tulisannya yang paling fenomenal dan menggemparkan adalah “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda).

Yang di muat di harian “De Express” pimpinan Douwes Dekker pada tahun 1913. Tulisan ini merupakan protes keras terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis yang akan di gelar di Hindia Belanda, sementara rakyat pribumi hidup dalam penindasan.

Keberanian Soewardi menyuarakan kebenaran ini tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial. Bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, mereka mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Sebuah organisasi politik pertama yang secara terang-terangan menyerukan kemerdekaan Indonesia.

Aktivitas politik mereka yang semakin militan membuat pemerintah kolonial gerah. Akibat tulisan “Als Ik Eens Nederlander Was” dan aktivitasnya di Indische Partij, Soewardi Soerjaningrat bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo di jatuhi hukuman pengasingan ke Belanda pada tahun 1913.

Pengasingan Dan Transformasi Pemikiran Pendidikan

Masa pengasingan di Belanda, meskipun merupakan hukuman, justru menjadi periode penting yang membentuk pemikiran Soewardi Soerjaningrat tentang pendidikan dan kebangsaan.

Selama di Belanda, ia mendalami berbagai teori pendidikan modern dari para tokoh seperti Froebel, Montessori, dan Rabindranath Tagore. Ia menyadari bahwa pendidikan model Barat, yang di terapkan di Hindia Belanda.

Cenderung bersifat indoktrinatif dan tidak sesuai dengan karakter serta kebutuhan bangsa Indonesia. Ia juga melihat bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan.

Di Belanda pula, ia aktif dalam Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui organisasi ini, ia terus menjalin komunikasi dengan para pejuang kemerdekaan lainnya.

Serta merumuskan strategi perjuangan yang lebih matang. Pengalaman hidup di negeri orang, jauh dari tanah air, semakin menguatkan tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengangkat harkat martabat bangsanya melalui pendidikan.

Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1918, Soewardi Soerjaningrat tidak langsung terjun kembali ke dunia politik praktis. Ia mulai memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Perubahan nama dari Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922.

Merupakan simbol dari komitmennya untuk melepaskan diri dari ikatan kebangsawanan dan mendekatkan diri dengan rakyat jelata. “Ki Hajar” memiliki makna guru atau pendidik, sementara “Dewantara” berarti dewa di antara para guru.

Nama ini mencerminkan identitas barunya sebagai seorang pendidik yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa.

Pendirian Taman Siswa: Fondasi Pendidikan Nasional

Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa bukan hanya sekadar mendirikan sekolah, tetapi sebuah revolusi dalam dunia pendidikan di Hindia Belanda.

Taman Siswa hadir sebagai antitesis dari sistem pendidikan kolonial yang cenderung menghasilkan tenaga kerja pasif dan memadamkan semangat kebangsaan.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan Taman Siswa sangat revolusioner pada masanya. Ki Hajar Dewantara merumuskan semboyan pendidikan yang terkenal: “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.”

Ing Ngarso Sung Tulodo: Di depan memberikan teladan. Artinya, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Ing Madyo Mangun Karso: Di tengah membangun kemauan atau semangat. Artinya, pendidik harus mampu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.

Tut Wuri Handayani: Di belakang memberikan dorongan. Artinya, pendidik harus memberikan dukungan dan arahan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab.

Semboyan ini menjadi filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kemandirian, kreativitas, dan partisipasi aktif peserta didik.

Pendidikan Taman Siswa tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan jiwa nasionalisme.

Kurikulum Taman Siswa memasukkan pelajaran tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang saat itu sangat di abaikan oleh sekolah-sekolah kolonial.

Taman Siswa juga menerapkan konsep “Pancadharma” yang meliputi kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak, memberikan kebebasan untuk berkembang, melestarikan budaya bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan memupuk nilai-nilai kemanusiaan universal.

Awalnya, Taman Siswa menghadapi berbagai rintangan, terutama dari pemerintah kolonial yang mencurigai aktivitas pendidikan yang berbau nasionalisme. Namun, berkat kegigihan Ki Hajar Dewantara dan para pejuang pendidikan lainnya, Taman Siswa terus berkembang.

Cabang-cabang Taman Siswa di dirikan di berbagai daerah, menjadi oase bagi anak-anak pribumi yang haus akan pendidikan yang merdeka dan bermartabat.

Peran dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan

Selain fokus pada pendidikan, Ki Hajar Dewantara tidak pernah lepas dari perjuangan politik. Meskipun tidak lagi aktif di partai politik formal, pemikirannya tentang kebangsaan dan kemerdekaan terus ia sebarkan melalui Taman Siswa dan tulisan-tulisannya.

Ia percaya bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan.

Pada masa pendudukan Jepang, Taman Siswa juga mengalami tekanan, namun Ki Hajar Dewantara tetap berupaya mempertahankan eksistensi dan idealismenya. Ketika kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara di panggil untuk mengabdi kepada negara.

Ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama dalam kabinet Presidensial Republik Indonesia.

Sebagai Menteri Pendidikan, ia meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan nasional yang berlandaskan pada semangat Pancasila dan kebudayaan Indonesia.

Ia berjuang untuk menghapus sistem pendidikan kolonial dan menggantinya dengan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. Meskipun masa jabatannya singkat, kontribusinya sangat fundamental dalam membentuk arah pendidikan Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia

Akhir Hayat dan Warisan Abadi

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Ki Hajar Dewantara kembali mencurahkan sebagian besar waktunya untuk Taman Siswa. Ia terus mengembangkan konsep-konsep pendidikan, menulis buku-buku, dan membimbing para guru. Rumahnya di Yogyakarta menjadi pusat diskusi dan pemikiran tentang pendidikan.

Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta, kurang dari seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-70. Ia di makamkan di kompleks pemakaman keluarga Taman Siswa di Yogyakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, namun warisannya abadi.

Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal lahirnya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kiprah dan pemikiran Ki Hajar Dewantara telah menginspirasi lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia.

Filosofi “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” hingga kini menjadi landasan utama dalam pendidikan nasional dan terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Ki Hajar Dewantara bukan hanya seorang pahlawan nasional, melainkan juga seorang visioner yang melihat jauh ke depan. Ia percaya bahwa kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada kualitas pendidikannya.

Melalui Taman Siswa dan pemikirannya, ia telah menanamkan benih-benih kemerdekaan dalam diri setiap anak bangsa, membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, dan membentuk karakter yang kuat. Ia adalah sang pelita yang tak pernah padam.

Terus menerangi jalan pendidikan Indonesia hingga hari ini dan masa depan. Semangatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan selalu menjadi inspirasi bagi setiap generasi penerus.